Até pouco tempo atrás, defendia se tratar de preguiça quando um artista dos nossos tempos escolhia “sem título” ou “untitled” como nome da sua mais recente criação. Veja: à primeira vista, parece uma saída fácil de quem não sabe como apresentar sua criação ao mundo. Já que estou aqui para apreciar sua criação, dê-se ao menos ao trabalho de nomeá-la, ora.

No universo da ópera, é decididamente prático que as canções normalmente sejam chamadas pelas primeiras palavras escritas daquele segmento – e, só quando são já famosas, podem sonhar em ganhar um apelido. É assim que “Largo al factotum” vira a música do Figaro no Barbeiro de Sevilha, “Votre toast” vira a canção do Toreador em Carmen, ou “Son lo spirito che nega” vira “Canzone del fischio” (porque tem um fischio, ou assovio) na ópera Mefistofele.

Pensando bem, essa convenção, embora pragmática, também não exige muita inspiração do compositor; o título da música é, dessa forma, mais um descritivo que um direcionamento do olhar do ouvinte.

Olhando a questão por outro ângulo, eu poderia levantar a hipótese de que o autor quis evitar a verbalização da razão de ser da peça, convidando o admirador a, por sua conta e risco, imprimir significado à obra. O artista plástico Félix González-Torres, que batizava consistentemente suas obras de “Untitled” seguido de uma explicação entre parênteses, chegou a dizer em entrevista: “as coisas são sugeridas ou aludidas de maneira discreta. A obra é sem título porque o ‘significado’ está sempre mudando com o tempo e o lugar.”

Então, é possível que o “sem título” seja o título mais honesto possível: um espaço em branco que recusa enquadramento. Uma obra sem título nos obriga a lidar com o que está ali, sem instrução de uso. Ela existe no intervalo entre o que o autor viu e o que o observador consegue enxergar.

Em “Além do bem e do mal”, Nietzsche famosamente escreveu:

Quem deve enfrentar monstros deve permanecer atento para não se tornar também um monstro. Se olhares demasiado tempo dentro de um abismo, o abismo acabará por olhar dentro de ti.

Parafraseando-o – em um contexto certamente um pouco mais otimista – penso que, ao olharmos para uma obra de arte sem título, ela pode ocasionalmente nos olhar de volta. Se isso ocorre, ela nos marca de alguma forma; posteriormente, quando vamos nos referir a ela, o desafio (artificial e imprático) de não ter título próprio nos obriga a dar-lhe adjetivos que por vezes mais contam da nossa impressão da obra que da obra propriamente dita. Isso só ocorre quando é tarde demais.

E foi exatamente nesse contexto que me peguei refletindo sobre uma obra de Saul Steinberg.

Steinberg se definia como um estrangeiro de todos os lugares onde esteve. Nascido na Romênia, formado em arquitetura na Itália, forçado ao exílio por ser judeu em tempos de fascismo, encontrou nos Estados Unidos um palco ambíguo. Ele se definia como “um escritor que desenha”, e tornou-se famoso, dentre outras coisas, por seus milhares de cartuns para a revista New Yorker. Porém, reconhecia: “eu não pertenço exatamente ao mundo da arte, dos cartuns ou das revistas, então o mundo artístico não sabe em que caixa me colocar”.

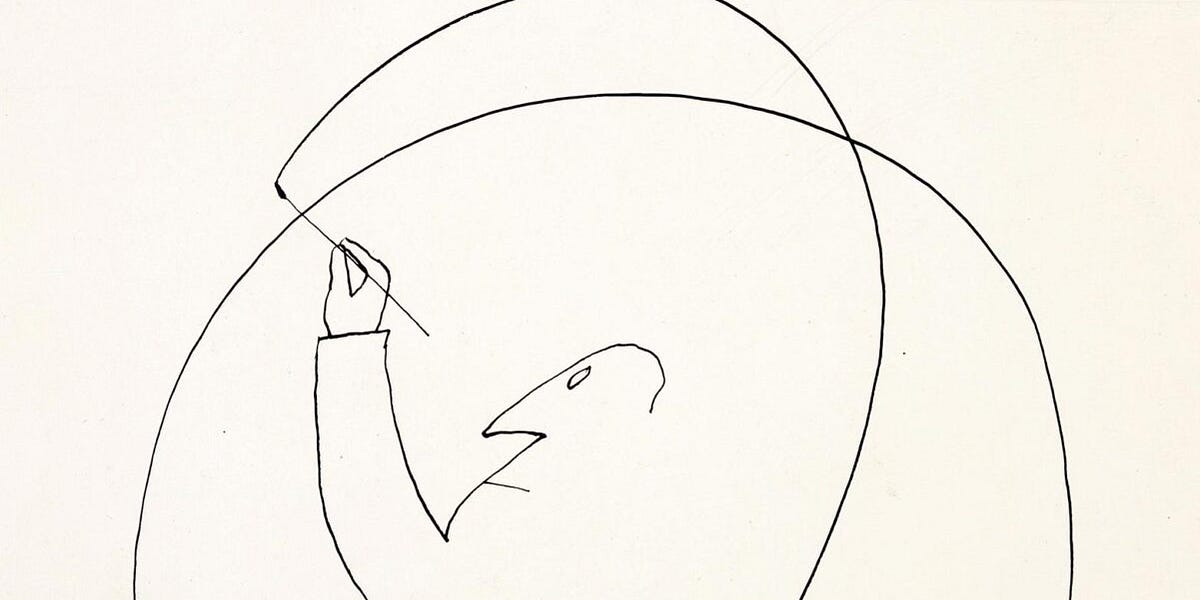

A obra que me pegou dele é justamente uma dessas sem título. É a imagem que acompanha esta publicação. Aqui, leitor, veja que, se originalmente me recusei formalmente a descrever a obra a que me refiro (até em respeito ao autor, que também não lhe deu nome), cedi à tentação de deixar uma inteligência artificial descrevê-la:

Uma figura humana, desenhada em traços simples e elegantes, segura uma caneta de onde parte uma linha contínua que gira ao seu redor, como uma espiral. A linha parece ser ao mesmo tempo criação e prisão — o personagem está cercado pelo próprio traço que produz. A obra é de um estilo minimalista e metafórico, sugerindo que o ato de desenhar se torna também um ato de autodefinição.

Penso que esse desenho olhou para mim porque venho refletindo sobre o ato de escrever. Deve ser uma meta-maldição (ou, quem sabe, meta-bendição) de todo escritor.

Ao começar uma crônica, escrevo-a porque acho que sei o que quero dizer, mas, ao fim, percebo que o texto disse muito mais sobre mim do que eu queria admitir – e ele ganha vida própria, termina do jeito que quer e, ao ser esculpido, também me molda em tempo real.

Mesmo quando finge distância ou usa um interposto, o autor está lá, mas não diretamente. São fragmentos de um caleidoscópio. Assim, é possível sair de um texto como quem acorda no meio de um sonho: meio confuso, com a sensação de que algo importante foi dito, mas sem ter muita certeza do quê.

E a obra, mesmo depois de ganhar vida própria, termina sabendo mais do autor que o autor sabe da obra. É como a vez que o Chaplin teria se inscrito sorrateiramente em um concurso de sósias de Chaplin em Hollywood e ele próprio teria ficado apenas em terceiro lugar. Seu filho e biógrafo, Chaplin Jr., conta que o pai considerava isso uma das coisas mais engraçadas que se poderia imaginar.

Talvez, no final das contas, a obra sem título acabe encontrando seu próprio nome, e caiba ao autor acenar, resignado... ou, simplesmente, rir.

O texto foi originalmente publicado no Substack de Philipe Moura.