Pelo andar da carruagem do debate politico e acadêmico sobre o Nova Indústria Brasil, parece que voltamos cem anos no tempo – quando Roberto Simonsen teve que combater o ceticismo das elites agrárias conservadoras. De novo, enfrenta-se o mesmo descrédito frente à capacidade de o país dar um salto e investir em tecnologias de fronteira, mesmo após o Brasil já ter provado sua competência em vários segmentos industriais.

Basta citar toda a produção da Petrobras, o enriquecimento do urânio, a Embraer e os desenvolvimentos e inovações registrados pela Embrapa e nossos institutos de pesquisa e universidades. Temos um patrimônio que, se acionado, pode superar a letargia em que nossa indústria foi mergulhada por falta de políticas adequadas e fazê-la retomar – e ampliar – o peso que já teve no PIB.

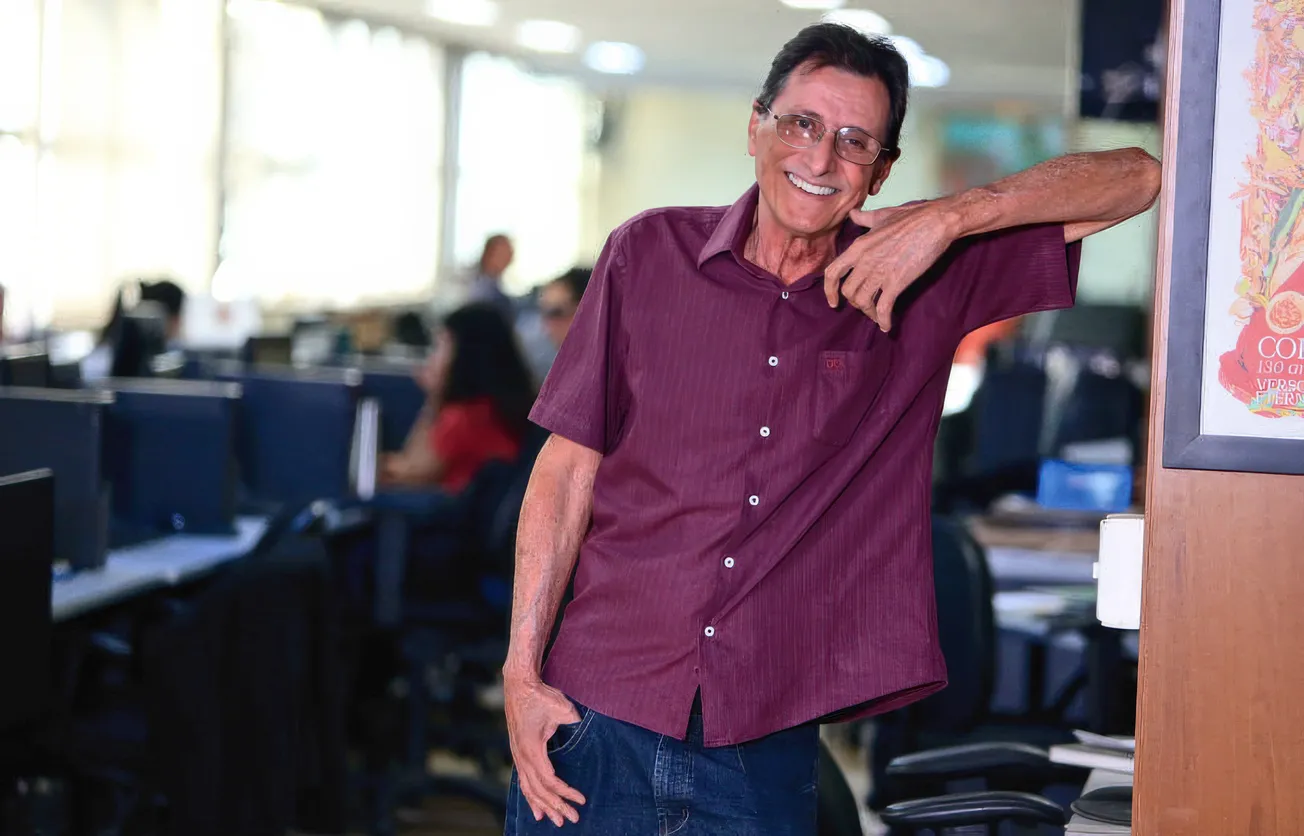

É hora de revisitar os ensinamentos de Roberto Simonsen, dono de uma importante obra e de uma biografia. Na minha juventude, li sua História Econômica do Brasil, obra que retomei quando estive no cárcere, preso pela Lava Jato.

Simonsen é dono de uma vasta e diversa produção intelectual: escreveu sobre o município de Santos, do qual foi secretário de Obras. Sobre carne e gado, café. Sobre o trabalho moderno, sobre São Paulo e o seu calçamento, sobre a indústria brasileira, suas crises e suas finanças. Foi além: escreveu sobre a ordem econômica e o padrão de vida, a evolução industrial do Brasil, a engenharia nacional e os movimentos populacionais, a pesquisa tecnológica, as classes produtoras de São Paulo e o momento nacional, o plano Marshall e a América Latina. Mesclou essa vasta produção intelectual com uma atividade intensa como engenheiro, empresário, político – foi deputado federal e senador – e dirigente da Confederação Nacional da Indústria e da FIESP.

Com muito empenho e argumentos poderosos, Simonsen conseguiu derrotar o complexo de inferioridade e a baixa auto-estima de nossas elites agrárias, que insistiam em que o Brasil jamais seria capaz de ter uma indústria. A tese envolvia também uma forte dose de racismo: por não sermos uma nação branca e europeia, jamais poderíamos desenvolver uma indústria e tecnologia.

Líder e político, ele estudou e entendeu os interesses das classes agrárias e das potências mundiais, e apontou um caminho para a indústria paulista e brasileira como motor do desenvolvimento econômico e cultural do país. Não foi simples nem rápido derrotar as ideias agraristas da época, mas a I Guerra Mundial, o crack de 1929 e a revolução de 1930 abriram o caminho para a indústria e a reorganização do Estado nacional que viabilizou sua implantação.

Sem uma política nacional para enfrentar a depressão mundial e a crise da super produção do café (e o decidido apoio à industrialização do país) como ocorreu nos anos 30, não haveria o Brasil de hoje. Esse processo envolveu as negociações para o Brasil apoiar os aliados na luta contra o nazifascismo e o financiamento para o país construir, em pleno Estado Novo com Getúlio Vargas como ditador, a Companhia Siderúrgica Nacional – CSN e a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, a Chesf. Sem aço e energia jamais seríamos industrializados.

Num segundo momento histórico, depois da II GM e do desastrado governo Dutra, uma versão primitiva do liberalismo econômico, retomamos o caminho da industrialização do país com a Petrobras e Eletrobras, com o Bnde (então sem o s final), a Sumoc e Camex. Os serviços da indústria criados em 1946 – o Senai e depois o Sesi – e o impulso às universidades públicas de Engenharia e Tecnologia deram as bases para a consolidação industrial.

Mesmo a industrialização da era JK tem o Estado como indutor, com o plano de metas, energia, transporte, indústria, educação e alimentação e liderança para o acordo político que permitiu a entrada do capital estrangeiro na indústria de bens de consumo duráveis e automobilística. A tentativa de reformas de Jango foi frustrada pelo golpe de 64 e 24 anos de ditadura. É na ditadura que se desenha o o primeiro plano de desenvolvimento nacional que visava assegurar a defesa nacional com ênfase na defesa militar e do território e crescimento econômico.

No governo do ditador Geisel, tivemos o segundo plano nacional de desenvolvimento, apoiado na poupança externa, com o objetivo de estimular a produção de insumos básicos, bens de capital, alimentos e energia, criando as bases para a indústria química e pesada e para a infraestrutura de telecomunicações, energia e transporte.

O papel do Estado

Como vemos, não se pode falar em indústria e desenvolvimento do Brasil sem o Estado. Da mesma forma não se pode falar em agricultura, seja no passado seja hoje, sem o Banco do Brasil e a Embrapa. Apesar das fases de negação a essas políticas de apoio objetivo do Estado à produção, como no governo Dutra, no de FHC e depois Temer-Bolsonaro, nossa indústria e nossa agricultura foram e são criação de uma aliança do empresariado com o Estado.

É triste ver hoje se repetir o debate centenário de que o Brasil não tem condições de ser um país industrial com desenvolvimento tecnológico de ponta. O preconceito não tem limites contra a atuação do Estado e contra as empresas estatais, embora tenham sido empresas como a Petrobras e a Eletrobras as responsáveis pelo desenvolvimento da indústria nacional fornecedora de seus insumos e derivados.

A obsessão privatista, trágica herança do moribundo neoliberalismo que nossa complexo de vira-latas insiste em cultuar, persiste, como se viu recentemente com a privatização da Sabesp em São Paulo ou da Eletrobras, no governo Bolsonaro, para ficar em dois exemplos paradigmáticos. A privatização – é preciso sempre registrar – nada mais é que a venda de monopólios naturais a baixos preços para iniciativa privada, via de regra empresas estrangeiras. E a ela se segue o desmonte dos centros tecnológicos dessas estatais, detentores de grande conhecimento e expertise.

Para os querem o Estado longe de qualquer atividade econômica, é bom lembrar que foi Estado que socorreu e reorganizou por mais de uma vez o sistema bancário privado brasileiro – o sistema bancário público jamais quebrou nem faliu via fraudes. E quem financia a maioria das concessões de obras de infraestrutura é o BNDES.

O momento geopolítico que vivemos exige a participação do Estado no desenvolvimento nacional e uma política industrial para enfrentar a conjuntura de crise, guerra, ruptura das cadeias produtivas e da logística internacional, agravada com a crise climática e energética mundial. Esse é o caminho que todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento voltaram a percorrer e que o cenário internacional nos impõe. Estados Unidos, Europa e Japão adotaram políticas para induzir a reindustrialização e avanço tecnológico, a segurança alimentar e ambiental. Estamos falando de US$ 6,4 trilhões.

A disputa dos Estados Unidos e União Europeia com a China e Rússia – e de certa forma com a Índia, a Turquia e o Irã – pela liderança hegemônica é a outra face da moeda que induz os governos não apenas a financiar a fundo perdido sua indústria e a inovação, mas a proteger a propriedade de suas corporações, como aconteceu recentemente no Reino Unido e na Espanha contra o avanço dos capitais árabes e chineses. O mesmo ocorre no campo dos avanços tecnológicos e das big techs. Sem falar nos setores agrícolas e de petróleo e gás, onde as iniciativas protecionistas levantam barricadas físicas e simbólicas.

A pergunta que nos cabe é simples: qual é o nosso caminho e papel nesse mundo? Viveremos de ilusões e autoengano, prisioneiros de interesses corporativos ou de classe? Ou vamos apostar na reindustrialização no país e no desenvolvimento de uma nova indústria, apoiada nas tecnologias de ponta para atender às nossas demandas sociais? Por que temos que ser apenas consumidores de aplicativos de Inteligência Artificial e de equipamentos de robótica, se podemos ser desenvolvedores de sistemas?

Vamos continuar dependentes de tecnologia externa – muitas vezes limitada e mesmo proibida de comercialização em vários países por interesses geopolíticos – em áreas como defesa nacional, circuitos integrados, fertilizantes e defensivos agrícolas, indústria química e de máquinas e equipamentos?

Como sobreviver num mundo em disputa e crise? Nossa história recente nos ensina que devemos desenvolver autonomia tecnólogica em setores onde temos condições de atender nossas demandas sociais, caso da saúde e agricultura, para citar dois segmentos extremamente relevantes e emblemáticos — e até sermos players internacionais, reduzindo nossa dependência das importações.

O caminho está na aliança entre agentes públicos e privados, a partir da construção de políticas de desenvolvimento industrial e tecnológico com base nos marcos da NIB e da seleção dos segmentos estratégicos de atuação. Diante do peso da indústria nas exportações, na pesquisa, nos salários e na arrecadação de tributos, é quase uma imposição para o país se desenvolver com base em seu mercado interno – um dos maiores do mundo, além do maior mercado da América do Sul.

Uma janela de oportunidades está aberta ao Brasil à qual se somam sua riqueza natural, biodiversidade, energia limpa e potencial de crescimento nos setores agrícola e exportador de serviços (que precisa ser retomado), sua indústria de base e agropecuária. Esse cenário nos indica que temos a obrigação de projetar um projeto de desenvolvimento nacional, soberano e justo, que cubra um horizonte mínimo de dez anos. Este é o projeto imaginado por várias gerações que criaram as bases culturais e materiais que vão nos permitir transformar o sonho em realidade.

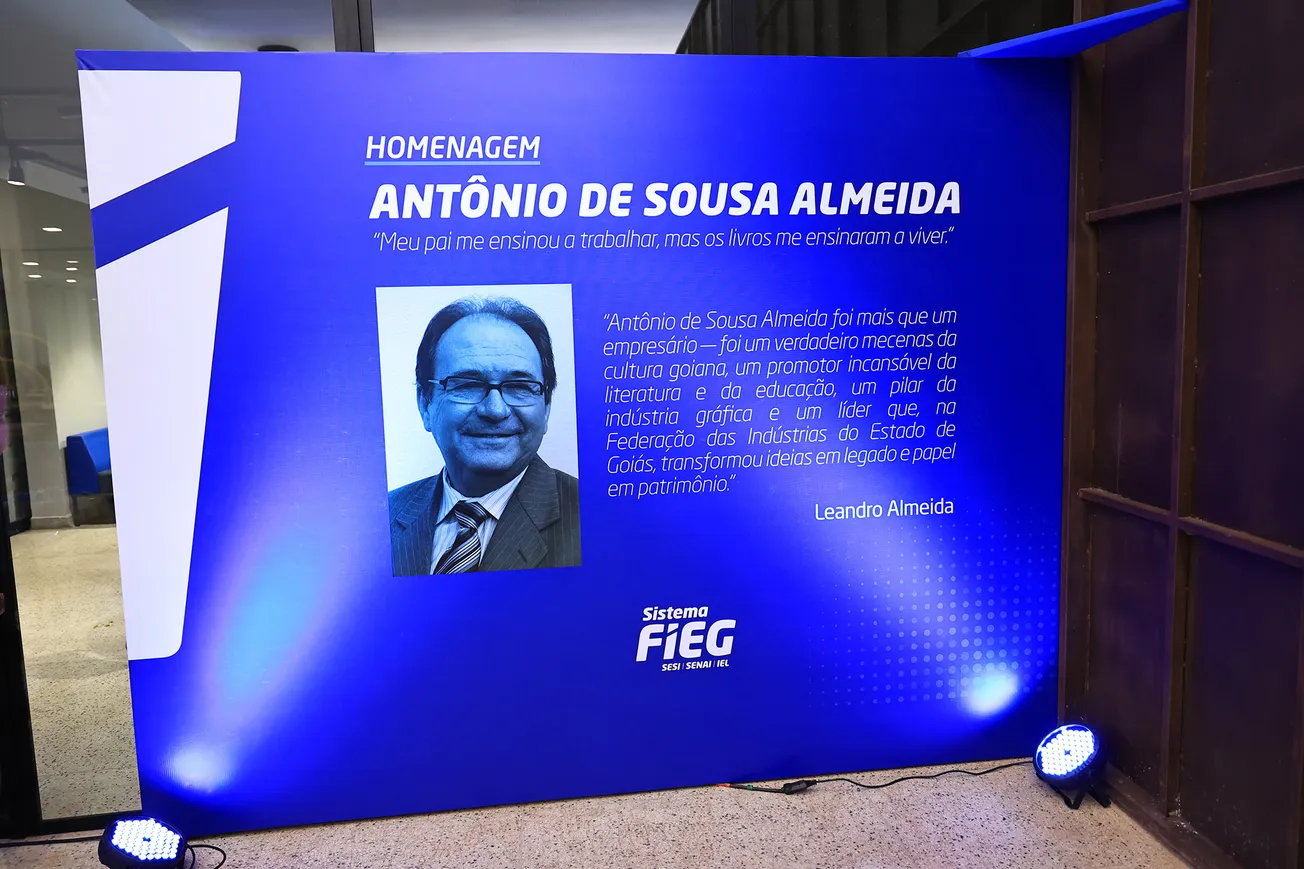

José Dirceu. Advogado, ex-deputado federal, ex-ministro-chefe da Casa Civil e ex-presidente nacional do PT.